「お気に入り」に追加する

「お気に入り」に追加するこの本スゴイっす!

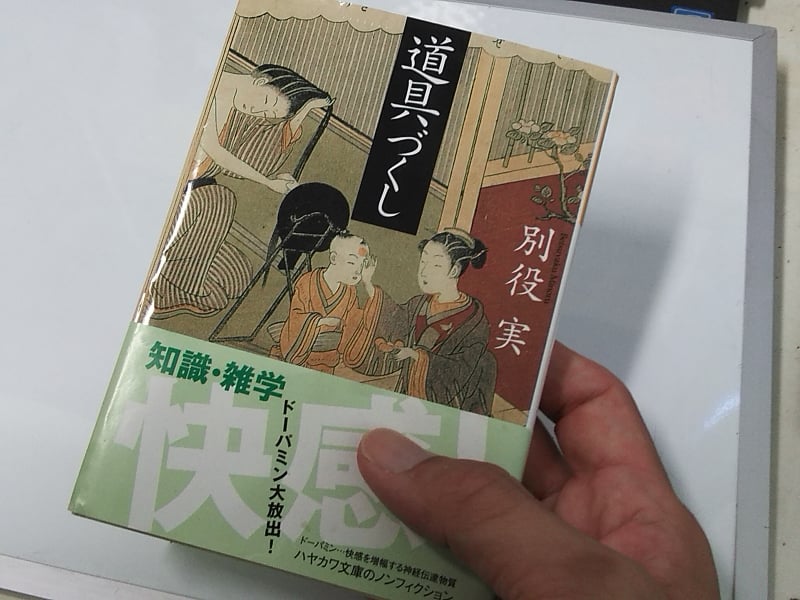

「昔、日本で使われていた道具」の解説本という体のオールフィクション本(オールフィクションで合ってると思う)。フィクションと知りつつ、ついつい納得しちゃうんです。

たとえば、一番はじめに紹介されている道具は「おいとけさま」。

2人で会話をするときに決まづくなることがあるので、座を和ますために置いておく等身大の木彫の座像のこと。

これだけの情報だと「ふーん」と言う感じだけれど、ついつい納得させられる情報がちりばめられています。

・東北地方の山間部などでは、現在もまだ使用されている

・現地を訪れたものなら、たいてい一度や二度は見ているはずである

・戦後まもなく、アメリカ文化讃美の大合唱の中で…

・この変形は「こけし」として流布している。言うまでもなく「こけし」は「個消し」の意味であり…

・最近〈おいとけさま〉の民俗学的研究が、再び盛んになりはじめたのは:…

たとえばこんな情報。ホントっぽい情報や事実として知っている情報が入り混じると、それっぽく聞こえてきて「ホントなんじゃないか」と思えてきちゃうんです。これが面白い。この技術が凄まじいんです。

■ホントかよ!?とウソだろ!?のハザマの面白み

■読む人をがつい納得させられる技術

ほんとスゲーです。

本来は、本は楽しんで読めばいいんだろうけど、つい学びに走っちゃいます。だって、この本は学べるから。

※技術を解説した本ではないので、技術解析は自分でやらないといけないですよーー。

ビジネス本ではないので、仕事のために読んで役立つ人は多くないかもしれませんが、読み物としてもメチャクチャ面白いですよーー。